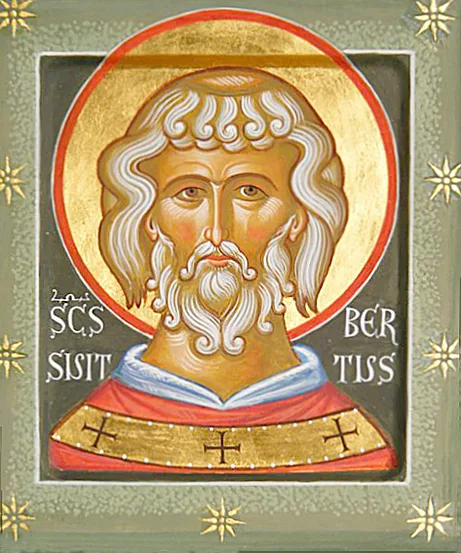

Jahreskalender der Heiligen auf der DOM-Synaxis Ikone

Suitbert von Kaiserswerth 637 – 713, 1. März

Der Angelsachse Suitbert gehörte zu den Männern, die im Jahr 690 den Missionar Willibrord vom irischen Kloster Rathmelsigi aus zum Festland begleiteten. Beda Venerabilis hebt Suitbert aus der Schar jener Gefährten hervor: Während der Romreise Willibrords im Jahr 692 haben jene Mitstreiter sich entschlossen, Suitbert zum Bischof erheben zu lassen. Darum kehrte dieser nach England zurück und ließ sich von Wilfrid dem Bischof von York, in der keltisch-britannischen Auseinandersetzung ein dezidierter Verfechter der römisch-katholischen Position, weihen. Die Trennung von Willibrord (der wohl die Romreise aus rein kirchenpolitischen Erwägungen unternommen hatte) war damit vollzogen.

Suitbert wandte sich nun der Bekehrung der fränkischen Brukterer zwischen Ruhr und Lippe zu. Dort muss er erfolgreich gewirkt haben, bis dieser Stamm von eindringenden Sachsen – wohl gegen 695 – unterworfen wurde.

Suitbert konnte dann mit Unterstützung des fränkischen Hausmeiers Pippin des Mittleren und auf Veranlassung von dessen Gattin Plektrud nahe der fränkisch-sächsischen Grenzzone auf einer Rheininsel, dem späteren Kaiserswerth, ein Kloster gründen. Als Ausstattung des Klosters sind Güter des Hausmeiers bzw. Königsgut anzunehmen; der Herrenhof Rinthusen soll sich darunter befunden haben. Nach Kaiserswerth, seiner „Bleibe“ (mansio), zog sich Suitbert nun also zurück, von weiteren Missionierungen bzw. Missionierungsversuchen berichtet Beda nichts.

Wohl geben spätere Quellen vermeintliche Auskunft über das Wirken des Heiligen in Rheinbrohl, bei Jülich und im Bergischen Land, doch könnten lediglich die Suitbertus-Tradition der Ratinger Kirche (Dumeklemmer-Sage) und das womöglich ins 8. Jahrhundert hineinreichende Alter einer Vorgängerkirche auf Mission und Kirchenorganisation von Suitberts Nachfolgern im rechtsrheinischen Kaiserswerther Vorfeld hinweisen. In Ratingen soll man dem Missionar, als dieser sich der Stadt näherte, das Tor vor der Nase zugeschlagen haben: er klemmte sich dabei den Daumen ein.

Am 1. März des Jahres 713 ist dann Suitbert vermutlich in Kaiserswerth verstorben und sicher dort begraben worden.

Immerhin beleuchtet das Geschehen um Suitbert etwas, was man mit politischer Raumordnung am Niederrhein des Gebietes Austrasien (auch Austrien genannt) in spätmerowingischer Zeit umschreiben kann. Erinnert sei hier an das Vordringen der Sachsen in Richtung Rhein, das verstärkt nach dem Tod König Dagoberts I. einsetzte und gegen Ende des 7. Jahrhunderts zur Unterwerfung der Brukterer (Boruktuarier), ab 715 zu sächsischen Angriffen auf Hattuarien führte. Das chattuarisch-ripuarische Gebiet an der unteren Ruhr, mithin Kaiserswerth befand sich nun in exponierter Grenzlage zu den Sachsen. Der Sachsenkrieg Karls des Großen befreite den Raum aus seiner Grenzlage zwischen Ripuarien und Sachsen und machte unter anderem den Weg zur Gründung Werdens durch Liudger frei. Dass damals schon seit mindestens zwei Generationen Christen an der unteren Ruhr lebten, bezeugen die Quellen des Klosters Werden. Vielleicht geht das Christentum dort auf Suitbert und seine Gefährten zurück.

Seine Reliquien befinden sich heute in der ehemaligen Stiftskirche in einem kunstvoll verzierten Schrein, dem Suitbertusschrein.

Links

https://orthpedia.de/index.php/Suitbert_der_Ältere

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienS/Suitbert.htm

Quellen: Wiki, Oekumenisches Heiligenlexikon, Orthpedia, Mönch Melitons Heiligenviten, Vladyka Hiobs Kurzfassungen, Vater Alexandrus beiden Bände, der Tagungsband der russischen Konferenz in Berlin, einige Monographien.